こんにちは、AI×デザイン戦略アドバイザーの篠原です!

AI、特にChatGPTのような生成AIの話題が毎日のように聞かれるようになりました。

経営者の皆様の中にも、この新しい技術を自社の成長にどう活かせばよいか、情報収集に努めていらっしゃる方が多いことでしょう。

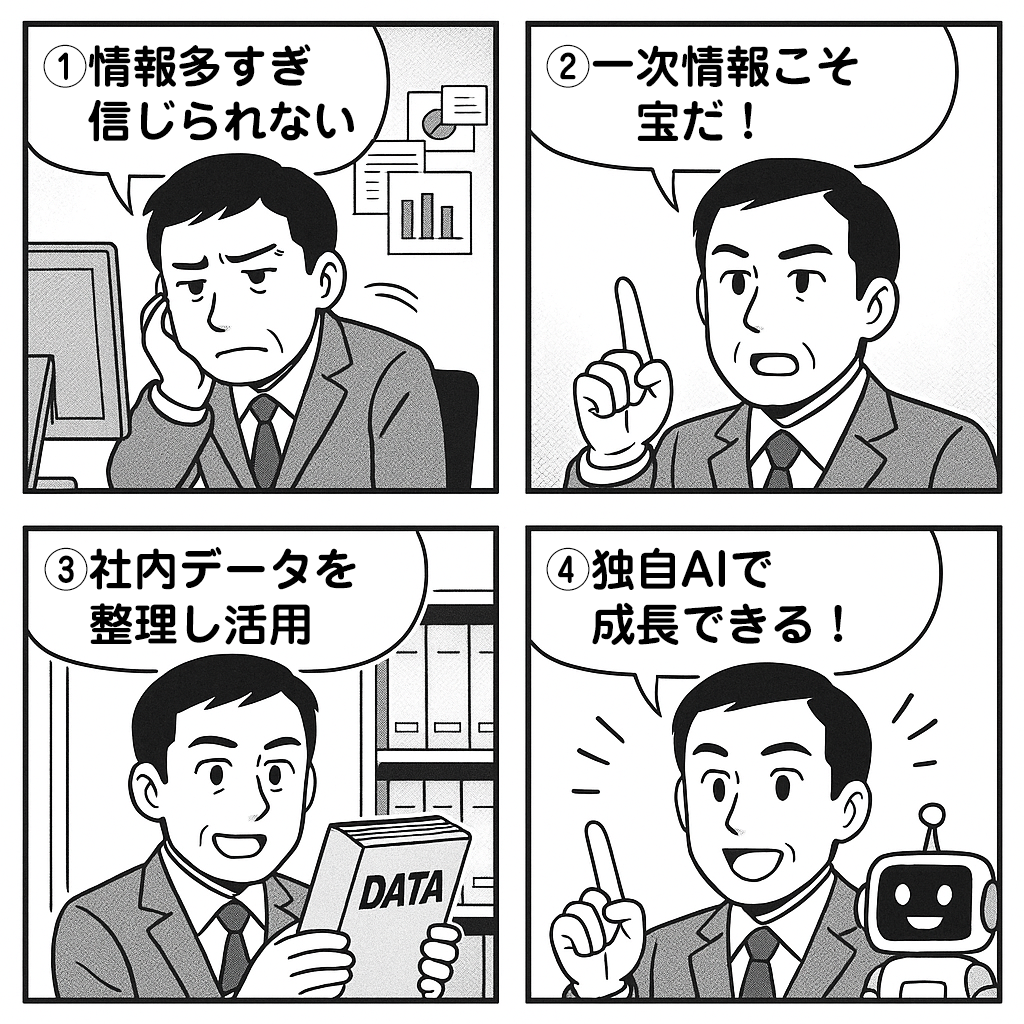

しかし、同時に「情報が多すぎて、何が真実か分からない」「AIの回答は本当に信頼できるのか?」「導入に失敗して無駄な投資にならないか」といった、慎重な姿勢やご不安をお持ちになるのも、当然のことだと思います。

この記事では、そんな堅実な経営判断をされる皆様に向けて、地に足のついたAI活用のための羅針盤となる、「一次情報」の重要性について、丁寧に紐解いていきます。

流行に流されるのではなく、あなたの会社がこれまで築き上げてきた「資産」を最大限に活かし、確実な一歩を踏み出すためのヒントがここにあります。

AI時代を勝ち抜くための羅針盤:地に足のついた情報戦略とは

近年、ビジネスの世界は大きな変革期を迎えています。その中心にあるのが、LLMO(大規模言語モデル)と呼ばれる技術です。

これは、膨大な量のテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を生成したり、質問に答えたりするAIのことで、ChatGPTなどがその代表例です。

多くの企業がこの新しい技術に注目し、業務効率化や新たなサービス開発への活用を模索しています。しかし、その一方で、私たちは「情報の洪水」という大きな課題にも直面しています。

インターネット上には無数の情報が溢れ、その中には不正確なものや、古くなってしまったものも少なくありません。

LLMOは、基本的にインターネット上の公開情報などを学習データとしています。そのため、LLMOが出す答えは、あくまで「一般的な情報」の域を出ず、時には事実と異なる内容(ハルシネーションと呼ばれる現象)を生成してしまう危険性もはらんでいます。

このような状況で、他社と同じようにインターネットの情報だけを頼りにしていては、AIが生み出す価値も限定的なものになってしまいます。

そこで重要になるのが、今回のテーマである「一次情報」です。

これは、いわば企業の経営における「羅針盤」のようなもの。外部の不確かな情報に惑わされることなく、自社が進むべき確かな方向を示してくれる、最も信頼できる情報源なのです。

この記事を読み終える頃には、なぜ今「一次情報」が重要なのか、そして、それをどのようにビジネスの力に変えていくことができるのか、その具体的な道筋が見えているはずです。

なぜ”自社の情報”が宝の山になるのか?多角的に解き明かすAI活用の現在地

「一次情報」と聞くと、少し難しく感じられるかもしれません。

しかし、これは決して特別なものではなく、「あなたの会社が日々の事業活動を通じて独自に収集・作成した、生のデータ」のことです。

それに対して、インターネットの記事や書籍など、他者が発信した情報は「二次情報」と呼ばれます。

AI活用において、この「一次情報」がなぜ「宝の山」とまで言えるほど重要なのでしょうか。その理由を、3つの視点から多角的に分析してみましょう。

1. 圧倒的な「独自性」と「競争優位性」の源泉

LLMOに「一般的な市場動向」を尋ねれば、誰が質問しても似たような答えが返ってきます。

しかし、「創業以来、あなたの会社が蓄積してきた顧客とのやり取りの記録」や「熟練技術者が遺した作業日報」、「過去のプロジェクトの成功・失敗事例」といった一次情報は、世界中のどこを探してもあなたの会社にしか存在しません。

この独自の一次情報をLLMOに学習させることで、AIは「あなたの会社だけの優秀なアシスタント」へと進化します。

例えば、過去の膨大な見積もりデータと受注結果を学習させることで、案件ごとに最適化された見積もり案を瞬時に作成したり、お客様からの専門的な質問に対して、社内の過去のQ&A履歴から最も的確な回答を導き出したりすることが可能になります。

これは、他社には決して真似のできない、強力な競争優位性につながります。

2. 揺るぎない「正確性」と「信頼性」に基づく意思決定

経営判断において、情報の正確性と信頼性は生命線です。

インターネット上の二次情報は、発信者の意図や古さによって、その価値が大きく左右されます。

不正確な情報に基づいて下された判断が、ビジネスに大きな損害を与えかねないことは、皆様もよくご存知のことでしょう。

その点、一次情報は「事実そのもの」です。

お客様の生の声、実際の売上データ、現場からの報告書など、加工されていない情報は、現状を正確に把握するための最も信頼できる材料です。

AIにこれらの正確な一次情報を与えることで、AIからのアウトプットの信頼性も飛躍的に向上します。

これにより、「勘」や「経験」といった属人的な要素だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的で確実な意思決定を下すことが可能になるのです。

3. 二次情報に依存するリスクからの回避

二次情報、特にインターネットの情報のみに依存してAIを活用することには、見過ごせないリスクが伴います。

- 情報の陳腐化:市場や法律は常に変化します。古い情報に基づいたAIの回答は、時に致命的な誤りを含みます。

- 著作権・情報漏洩の問題:他者のコンテンツを無断でAIに学習させたり、機密情報を外部のAIサービスに入力したりすることは、法的な問題や情報漏洩のリスクを招きます。

- 判断の画一化:競合他社も同じ情報源を使っているため、AIが出す戦略やアイデアが似通ってしまい、差別化が困難になります。

自社の管理下にある一次情報を活用することは、これらのリスクを根本から回避し、安全かつ計画的にAI活用のメリットを享受するための、最も確実な方法と言えるのです。

自社の「一次情報」を資産に変える3つのステップ

「一次情報の重要性は理解できた。しかし、具体的に何から始めれば良いのだろうか?」

そうお感じになるのは当然です。ここでは、壮大な計画を立てる前に、明日からでも着手できる確実な3つのステップをご紹介します。

大切なのは、無駄なく、計画的に、そして小さく始めることです。

Step 1:社内に眠る「情報資産」の棚卸し

まずは、あなたの会社の中にどのような情報資産が、どこに、どのような形で存在しているのかを把握することから始めます。これは、倉庫の在庫を確認する作業に似ています。難しく考えず、現状をリストアップしてみましょう。

例えば、以下のような情報が考えられます。

| 情報の種類 | 具体的な内容 | 保管場所(例) |

|---|---|---|

| 顧客関連情報 | 問い合わせ履歴、アンケート結果、過去の取引記録、クレーム対応記録 | 顧客管理システム、共有サーバー、担当者のメール |

| 技術・ノウハウ情報 | 作業マニュアル、業務日報、過去のトラブルシューティング記録、設計図書 | 社内サーバー、紙のファイル、ベテラン社員の頭の中 |

| 経営・管理情報 | 過去のプロジェクト計画書・報告書、議事録、決算資料、社内規定 | 経理システム、文書管理システム、キャビネット |

| マーケティング情報 | ウェブサイトのアクセス解析データ、広告出稿結果、展示会の名刺情報 | Google Analytics、広告管理画面、名刺管理ソフト |

※まずは、この表を参考に、あなたの会社に存在する情報を書き出してみるだけでも、大きな一歩です。

Step 2:情報の整理と「使える化」

情報のありかが分かったら、次はそれらをAIが理解しやすいように整理整頓します。

最初から完璧を目指す必要はありません。まずは、命名規則の統一やフォルダ分けから始めましょう。

例えば、「20240415_A社様向け提案書_初版.docx」のように、日付・顧客名・内容・バージョンが分かるようにファイル名を統一するだけでも、後々の情報検索やAIによる学習効率が格段に向上します。

また、紙で保管されている貴重なマニュアルや議事録などは、スキャンしてテキストデータ化(OCR処理)しておくことで、将来的にAIが読み込める「デジタル資産」へと変わります。

Step 3:目的を絞った「スモールスタート」

いきなり全社的にAIを導入するのは、リスクもコストも大きすぎます。大切なのは、特定の業務や部署に目的を絞って、小さく試してみることです。

例えば、

- 目的:新人研修の効率化と質の均一化

- 活用する一次情報:過去の研修資料、業務マニュアル、社内Q&A

- 試すこと:これらの情報を学習させた社内専用のAIチャットボットを作成し、新人がいつでも質問できるようにする。

このように目的を明確にし、限定的な範囲で始めることで、効果を測定しやすく、万が一うまくいかなくても影響は最小限に抑えられます。

この小さな成功体験の積み重ねが、全社的な展開に向けた確かな土台となるのです。

一次情報を核とした未来の経営像

ここまで、一次情報の重要性と、それを活用するための具体的なステップについてお話ししてきました。

最後に、一次情報を経営の核に据えることで、どのような未来が拓けるのか、その一端をご紹介したいと思います。

これは、単なる業務効率化の話に留まりません。

あなたの会社がこれまで大切に育んできた企業文化や独自の強みを、未来へと継承し、さらに発展させていくための、持続的な成長戦略そのものなのです。

具体的な活用シーンが経営を変える

一次情報を学習したAIは、様々な部門で頼れるパートナーとなります。

- 営業部門では:過去の成功商談データや顧客情報を分析し、見込み客ごとに最も響く提案書の骨子を自動で作成。営業担当者は、より人間的な関係構築に集中できます。

- カスタマーサポート部門では:膨大な問い合わせ履歴とマニュアルを学習したAIが、24時間365日、的確で一貫性のある一次対応を実現。顧客満足度の向上と、担当者の負担軽減を両立します。

- 技術開発・人材育成部門では:退職した熟練技術者のノウハウや過去の設計思想をAIに継承。若手社員がAIと対話する形で、いつでもどこでも実践的な技術指導を受けられる環境を構築できます。

これらはすべて、あなたの会社独自の一次情報があるからこそ実現できる世界です。

「信頼」を基盤とした、持続可能な成長へ

一次情報を重視するということは、「自社が築き上げてきた歴史と経験に敬意を払い、それを未来の資産として活用する」という経営姿勢の表れでもあります。

流行りの言葉に飛びつくのではなく、自社の足元を見つめ、確かな土台の上に新しい技術を積み上げていく。その堅実な姿勢は、従業員からの信頼を高め、組織の一体感を醸成することにも繋がるでしょう。

AIという変化の激しい時代だからこそ、自社にしか無い「一次情報」という変わらない価値を羅針盤とすることで、あなたの会社は5年後、10年後もお客様から、そして社会から選ばれ続ける企業であり続けることができるはずです。

「まずは何から相談すれば良いか分からない」「自社の場合は、どの情報が資産になるのだろうか」

もし、そうお感じでしたら、ぜひ一度お声がけください。

あなたの会社の状況を丁寧にお伺いし、共に確実な一歩を踏み出すための計画を立てるところから、お手伝いさせていただきます。

鹿児島におけるLLMOの全体像をもう一度確認したい方へ

この記事はLLMOという大きなテーマの一部です。

関連する全ての記事の目次はこちらからご覧いただけます。

【鹿児島版】LLMO対策 総まとめ|AIに嘘を教えこまない会社の信頼を未来永劫守る手順(目次)に戻る

次のステップへ

効果的な活用法を学びましょう。

< LLMのハルシネーション(嘘をつく問題)とは? | LLMの学習データに含まれるための条件とは? >

この記事を書いた人

シゲサンワークス 代表

30年のデザイン哲学と最新AIを融合し、業務改善から発信サポートまで伴走支援。無理なく成果を積み上げるAI×デザイン戦略アドバイザー。

- 2022年よりシゲサンワークスを本格始動。

- 2022年、鹿児島県商工会連合会の無料の専門家派遣制度、エキスパートバンク事業に係る専門家として登録。

- 2025年、DMM 生成AI CAMP 生成AIエンジニアコースを修了。