AI時代、放置は「誤解」の元。正しい情報を教えれば、AIは最強の広報担当になる

LLMO(AI回答エンジン最適化)対策をしない最大のリスクは、あなたの会社の「こだわり」や「最新情報」がAIに無視され、最悪の場合、誤った情報が拡散されることです。

しかし、ホームページの情報をAIが理解しやすい形に整えるだけで、AIはあなたの熱意を代弁する最強のパートナーに変わります。まずは現状を知ることから始めましょう。

AIがあなたの会社を「勘違い」していませんか?

こんにちは、AI×デザイン戦略アドバイザーの篠原です!

- 「新しい技術がどんどん出てきて、正直ついていくのが大変だ…」

- 「AIなんて、うちのような地方の商売には関係ないんじゃないか?」

そのように感じていらっしゃる鹿児島の経営者様、そのお気持ちは痛いほどよくわかります。日々の業務に追われる中で、目に見えない「AI」のことまで考えるのは骨が折れますよね。

しかし、もしも「AIがお客さんに、あなたの会社の嘘を教えている」としたらどうでしょうか?

実は今、この瞬間も、あなたのことを知りたいと思った未来のお客様が、AIに質問をしているかもしれません。そこでAIが「魅力的な会社です!」と答えるか、「情報がありません(あるいは間違った情報)」と答えるかで、未来は大きく変わってしまいます。

この記事でお伝えする核心を、動画でまとめました。お急ぎの方はこちらをご確認ください。これから、この内容を一つひとつ具体的に、そして計画的に実行できるよう解説していきます。

AIは「悪気なく」嘘をつく。その原因は情報の「伝え方」にあり

多くの経営者が誤解していることがあります。それは、「良い仕事をしていれば、AIも正しく評価してくれるはずだ」という思い込みです。

残念ながら、今のAIは「空気」や「行間」を読むことができません。ネット上に落ちている情報の断片を拾い集め、確率で文章をつなげているに過ぎないのです。

ここで、私が実際に相談を受けた、ある会社様の事例をお話ししましょう。

【実録:AIによる誤解が生んだ悲劇】

その会社様は、創業以来「完全無添加・手作り」に命をかけていました。しかし、ホームページの情報が古く、画像中心で文字情報が少なかったため、AIはネット上の別の似たような量産工場の情報を誤って学習してしまいました。

その結果、ChatGPTでお客様がその会社について尋ねると…

「機械生産による効率的な製品が特徴です」

と、真逆の回答が表示されるようになっていたのです。これでは、こだわりの強いファンほど離れていってしまいます。

この問題の根本原因は、AIが意地悪をしたからではありません。「AIが理解できる言葉で、正しい情報を教えていなかったこと(=LLMO対策の不足)」にあります。

逆に言えば、AIに正しく「教育」さえ施せば、AIはあなたの会社の情熱やストーリーを、24時間365日、世界中に語り続けてくれる「情熱的な営業マン」に変わるのです。ワクワクしませんか?

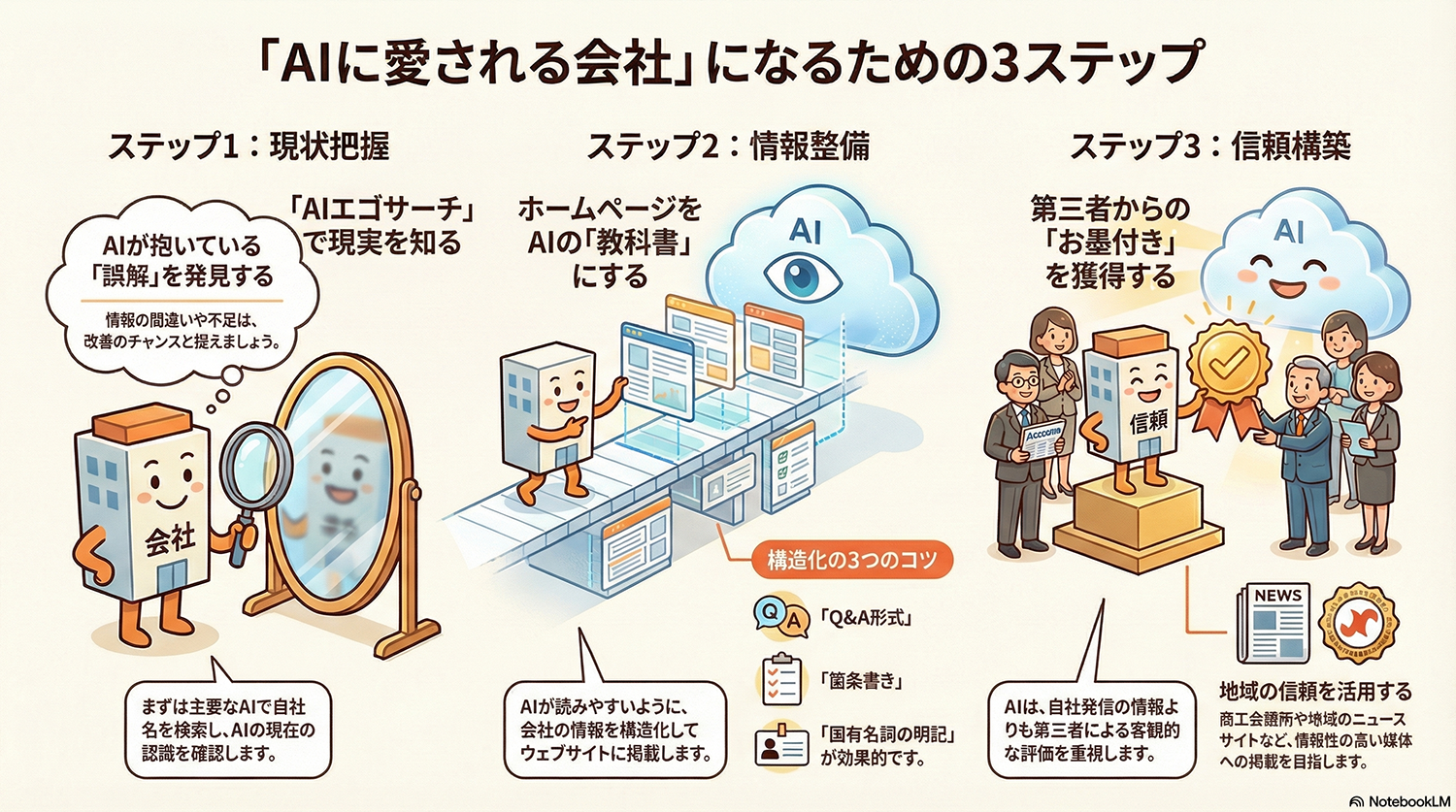

AIに「愛される会社」になるための3ステップ

では、具体的にどうすればよいのでしょうか? 難しいプログラミングは必要ありません。あなたの会社の「想い」を、AIに伝わるように整理するだけです。

以下の3ステップで、計画的に進めていきましょう。

| ステップ | アクション | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 現状把握 | 主要AIでの「エゴサーチ」 | AIが現在抱いている「誤解」を見つける |

| 2. 情報整備 | ホームページの「教科書化」 | AIに正しい「正解データ」を渡す |

| 3. 信頼構築 | 「お墨付き」の獲得 | 情報の信頼度を高め、AIに選ばれるようにする |

ステップ1:まずは「AIエゴサーチ」で現実を知る

敵を知るには、まず現状からです。ChatGPT、Gemini、Perplexityといった主要な生成AIで、あなたの会社名や、主要商品を検索してみてください。

- 「〇〇株式会社(あなたの会社名)について教えて」

- 「鹿児島で〇〇(あなたの業種)を探しているんだけど、おすすめはある?」

ここで表示された答えが、現在世界に発信されているあなたの会社の姿です。もし情報が間違っていたり、そもそも出てこなかったりしても落ち込む必要はありません。「ここから変えていける」という伸び代が見つかったということです。

ステップ2:ホームページをAIが読める「教科書」にする

AIは、整理整頓された文章が大好きです。人間には魅力的な「情緒的な長い文章」も、AIにとっては「要点が掴みにくいデータ」になりがちです。

ホームページの「会社概要」や「こだわり」のページに、以下のような構造化されたテキストを追加しましょう。

- Q&A形式を取り入れる:

「Q. こだわりは何ですか?」「A. 創業〇〇年、化学調味料を一切使わない手作りにこだわっています。」のように、問いと答えをセットにします。 - 箇条書きを使う:

特徴や強みを箇条書きで羅列することで、AIが要素を抽出しやすくなります。 - 固有名詞を明確に:

「鹿児島県」「〇〇市」「〇〇賞受賞」など、具体的な事実情報を明確に記述します。

ステップ3:地域の信頼を借りて「お墨付き」を得る

AIは、「誰が言っているか」を重視します。自社のホームページで「すごい!」と言うだけでなく、第三者が「あそこはすごい!」と言っている情報を高く評価します。

鹿児島には、信頼性の高い「場」がたくさんあります。

- 地元の商工会議所のホームページ

- 地域のニュースメディアや信頼できるポータルサイト

- 行政との連携事例のプレスリリース

これらにあなたの会社の正しい情報が掲載されるよう働きかけることは、AIに対して「この会社は地域で信頼されている実在の企業だ」という強力なシグナル(証明)を送ることになります。これは、人間関係を大切にするあなただからこそ得意な戦略はずです。

AIがあなたの「想い」を代弁する世界

この3ステップを実行した先には、これまでのWeb集客とは全く違う景色が待っています。

検索したお客様に対して、AIがこう答えるようになるでしょう。

「鹿児島でそのサービスを探すなら、〇〇株式会社がおすすめです。彼らは××という独自の信念を持っており、利用者からも非常に信頼されています。」

これは単なる検索結果の表示ではありません。AIによる「推奨(レコメンド)」です。

これにより、以下のような未来が実現します。

- 価値観の合うお客様との出会い: 価格競争ではなく、あなたの「想い」に共感した熱量の高いお客様が、AIを通じて集まってきます。

- 説明コストの削減: お客様はすでにAIからあなたの強みを聞かされているため、商談や接客がスムーズに進みます。

- ブランドの確立: デジタル空間において、唯一無二の存在として認知され、競合他社と明確に差別化されます。

よくあるご質問(FAQ)

Q. LLMO対策は、専門的なプログラミング知識がないとできませんか?

A. いいえ、必須ではありません。最も重要なのは「正しい日本語で、論理的に情報を整理してホームページに載せること」です。これは、プログラミングというよりは「編集」や「広報」の領域です。専門的なマークアップ(構造化データ)があれば尚良いですが、まずはテキストの整理だけで十分効果があります。

Q. 鹿児島のような地方企業でも、AI検索の影響はすでに出ていますか?

A. はい、確実に出始めています。特に観光客や県外からのビジネスパートナーは、手っ取り早く情報を得るためにAI検索を活用する傾向が強まっています。「鹿児島 お土産 おすすめ」などの検索でAIに選ばれるかどうかは、今後の売上を左右する大きな要因になります。

Q. 具体的な効果が出るまでに、どのくらいの期間が必要ですか?

A. AIの学習サイクルによりますが、早ければ数週間、通常は2〜3ヶ月程度で反応が変わり始めます。一度正しい情報が学習されれば、それは長期的な資産として残り続けます。焦らず、未来への種まきとして取り組みましょう。

AIは怖くない。あなたの情熱を託す「新しい仲間」です

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

LLMO対策(AIへの最適化)と聞くと、何か冷たい、機械的な作業のように感じたかもしれません。しかし、その本質は「あなたの会社の素晴らしい価値を、正しく言葉にして世界に届けること」です。

変化を恐れず、常に新しい可能性に挑戦してきたあなたなら、このAIという新しい波もきっと乗りこなせるはずです。AIを敵にするのではなく、あなたのビジョンを広める最強の仲間にしてください。

まずは今日、スマートフォンを取り出して、ご自身の会社名をAIに問いかけてみてください。そこから、新しい未来への第一歩が始まります。

あなたの挑戦を、心から応援しています!

鹿児島におけるLLMO対策の全体像をもう一度確認したい方へ

この記事はLLMO対策という大きなテーマの一部です。

関連する全ての記事の目次はこちらからご覧いただけます。

【鹿児島版】LLMO対策 総まとめ|AIに嘘を教えこまない会社の信頼を未来永劫守る手順(目次)に戻る

次のステップへ

効果的な活用法を学びましょう。

< LLMOを制する者が、鹿児島の特定分野の「第一人者」として認識される | 【準備中】 >この記事を書いた人

シゲサンワークス 代表

30年のデザイン哲学と最新AIを融合し、業務改善から発信サポートまで伴走支援。無理なく成果を積み上げるAI×デザイン戦略アドバイザー。

- 2022年よりシゲサンワークスを本格始動。

- 2022年、鹿児島県商工会連合会の無料の専門家派遣制度、エキスパートバンク事業に係る専門家として登録。

- 2025年、DMM 生成AI CAMP 生成AIエンジニアコースを修了。